__________________

222.シートパイプによる排水・灌漑システム 杉山満丸 2015/04/06

杉山満丸 2015/04/06

________________________________

______________________________________

444.シートパイプ暗渠工法の概要

(一社)日本シートパイプ普及協会

-

シートパイプ暗渠とは

シートパイプ暗渠とは端的に言えば,潰れない弾丸暗渠である。一般的に,弾丸暗渠の孔は布設後,乾燥による崩壊や収縮により,次第に潰れていく。シートパイプ暗渠は弾丸孔の中に吸水管を引き込み,弾丸孔の崩壊を防ぐようにしたものである。

シートパイプ暗渠とは端的に言えば,潰れない弾丸暗渠である。一般的に,弾丸暗渠の孔は布設後,乾燥による崩壊や収縮により,次第に潰れていく。シートパイプ暗渠は弾丸孔の中に吸水管を引き込み,弾丸孔の崩壊を防ぐようにしたものである。

本暗渠としては従来から掘削暗渠(図1.1参照)が一般的に採用されているが,シートパイプ暗渠では掘削暗渠の代わりに弾丸暗渠を施工し,弾丸孔の中にシートパイプを引込む工法が採用。

_____________________________

図1.2にシートパイプ暗渠の標準的な断面を示す。弾丸暗渠をベースとしているので,掘削も疎水材も必要としない。

疎水材がないのに,吸水管までどのように水が導かれるのかというと,立て板による溝および弾丸孔から発達した亀裂を通って水が導かれるのである(図1.3参照)。

_________________________________

図1.4にシートパイプ暗渠を施工した圃場の亀裂の発達状況を示す。

シートパイプ暗渠工法は昭和48年に開発を開始して以来,従来暗渠の排水機能と同等以上の能力を求めて,日々改良が加えられてきた。

シートパイプ暗渠工法の改良は平成 8 年に一応の収束を見せたが,開発当初からおよそ20年を要した。

図1.2は現時点のシートパイプ暗渠の標準的な断面である。立て板による溝の形状は実際の施工では図1.7に示すようなV字となる。

__________________________________

工夫された主な改良点を次に列挙する。

-

引き込みが容易なシートパイプを開発した。

-

排水効果を促進するため,埋設深を40 cm,配置間隔4 m,立て板の幅を4 cmとした。

-

亀裂促進のためシートパイプ上流端に通気スタンドを設置し,管内通気を容易とした。

-

弾丸孔が長持ちするよう弾丸孔径を100~120 mmと大きくした。

-

弾丸は図1.5に示すようなφ80mmの弾丸とφ100~120 mmの補助弾丸で構成され,弾丸孔は2つの弾丸により2段階で穿孔される。これは力を分散して牽引負荷を小さくすること以外に,弾丸孔への土砂の落下を防ぐ効果を生む。

____________________________________

図1.6はφ80 mmの弾丸のみで穿孔した場合の状況である。立て板によって上から下まで一定幅の溝ができるので土砂が弾丸孔内に流れ込み孔が埋まってしまう。

この状態で管を引き込んだ場合,管が最初から土に埋まった状態となる。

図1.7はφ80 mmの弾丸の後にφ120 mmの補助弾丸を付けて穿孔した場合の状況である。この場合,弾丸孔の直上の溝は狭まり,立て板の溝はV字となって土砂が弾丸孔内に落下するのが阻止される。

かくして,φ120 mmの弾丸孔が綺麗に維持され,φ50 mmの吸水管周辺に十分な空間が確保されるため,空気の流通がよくなるとともに,吸水管の目詰まり防止にもなる。

これらの改良の結果,現在では農水省の設計基準に定める排水能力以上の排水能力を発揮している。すなわち,ピーク排水量は設計基準のおよそ3倍の能力を有し,地表残留水の排水は設計基準では1~2日以内となっているところをおよそ1時間程度で排水可能としている。

_______________________________

-

シートパイプの概要とその布設法

シートパイプ暗渠で使用する吸水管はシートパイプと呼ばれる独自に開発された管である。

ロール状に巻かれた高密度ポリエチレン製のシートが引込み時にパイパーで自動的にパイプに形成されて弾丸孔内に引き込まれ,弾丸暗渠のみの布設とほとんど変わらない気軽さで施工が可能である。図2.1にシート,図2.2にシートパイプ,図2.3にシートとパイパーを示す。

____________________________________

シートパイプの引込みは図2.4に示すように,排水路側畦畔の内側にパイパーをセットするピットを掘削し,このピットから上流側通気ピット(通気口を立上げるためのピット)までブルドーザで牽引施工する。

______________________________

-

シートパイプ暗渠工法のレイアウト

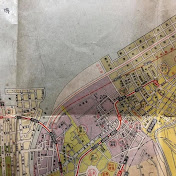

シートパイプ暗渠工法の標準的な平面図を図3.1に示す。

図3.1に示すように,シートパイプ暗渠工法ではシートパイプを圃場の長辺方向に4 m間隔で布設する。それと直交する方向に補助暗渠(弾丸暗渠)を4 m間隔で施工する。いずれも深さ40 cmであり,シートパイプと弾丸暗渠は同じ深さでクロスする。

図3.1に示すように,シートパイプ暗渠工法ではシートパイプを圃場の長辺方向に4 m間隔で布設する。それと直交する方向に補助暗渠(弾丸暗渠)を4 m間隔で施工する。いずれも深さ40 cmであり,シートパイプと弾丸暗渠は同じ深さでクロスする。

吸水渠(シートパイプ)の上流端には通気口を立上げ,非灌漑期には管内の通気を行う。この通気によって,亀裂の発達が促進され排水効果が持続する。

排水口は30a規模の圃場(吸水管が6~8本の場合)では3箇所設置される。

図3.2にシートパイプの引込み状況を示す。

________________________________

杉山龍丸先生のこと。

杉山 龍丸(すぎやま たつまる、1919年(大正8年)5月26日 – 1987年(昭和62年)9月20日)は、日本の陸軍軍人。インドの緑の父(Green Father)と呼ばれる人物である。「夢野久作と杉山三代研究会」の杉山満丸は息子。

- 杉山龍丸『砂漠緑化に挑む』 葦書房、1984年 – 死の2年前の論文を含み、緑化のノウハウをまとめている。

- 杉山満丸『グリーン・ファーザー インドの砂漠を緑にかえた日本人・杉山龍丸の軌跡』 ひくまの出版、

- 2001年-長男がインドでの緑化事業の軌跡を訪ねたドキュメント。

関連項目

福岡県福岡市出身。祖父は政財界のフィクサーともいわれた杉山茂丸、父は作家の夢野久作である。弟は詩人の杉山参緑。1937年(昭和12年)福岡中学校(現福岡県立福岡高等学校)卒業後、1940年(昭和15年)陸軍士官学校(53期)を卒業し、ボルネオでは胸部貫通銃創の重傷を負う。陸軍少佐で終戦を迎える。

戦後、3万坪の農地を売り、緑化の費用にあてた。インドの政府や個人の協力を得て、インドの各地にあった砂漠地帯や土砂崩壊の地域を緑化したが、日本の政府や企業などからは理解や協力が得られず、日本ではあまり知られていない。

1955年(昭和30年)戦友から、日本で農業を学んでいたインド人を紹介され杉山農園で農業技術を教えた。初めてインドに行ったのは1962年(昭和37年)、砂漠となったパンジャブ州を見て、国道1号線沿いの延長470キロメートルに、成長が早く根が深くパルプの原料となるユーカリを植林し、ヒマラヤからの地下水脈をせき止めて水を確保することを提案した。また、国際文化福祉協会を設立しインド救援の寄付金を募った。

植林開始と共に旱魃に襲われ、3年間で500万人が餓死する事態に、インド政府も事業中止に至ったが、杉山は杉山農園を売却して資金を調達し、家族を日本に残して渡印した。のち、4万坪の福岡市の杉山農園、家屋敷は人手に渡り、借家住まいとなり、国連関係者からの環境会議出席の求めに友人から旅費を借りて出席した。祖父・茂丸が台湾で関与した蓬莱米をインドに移植することに成功している。

終始、日本政府からの援助は無く、学界からは黙殺され、国際文化福祉協会の財団法人認可申請もいまだ認められていない。インド、パンジャブからパキスタンまでの国際道路のユーカリ並木とその周辺の耕地は杉山の功績であるとされている。

1965年の「ベトナムに平和を!市民文化団体連合」(後の「ベトナムに平和を!市民連合」)結成の際には、玄洋社国際部長として呼びかけ人となっている。